Überblick

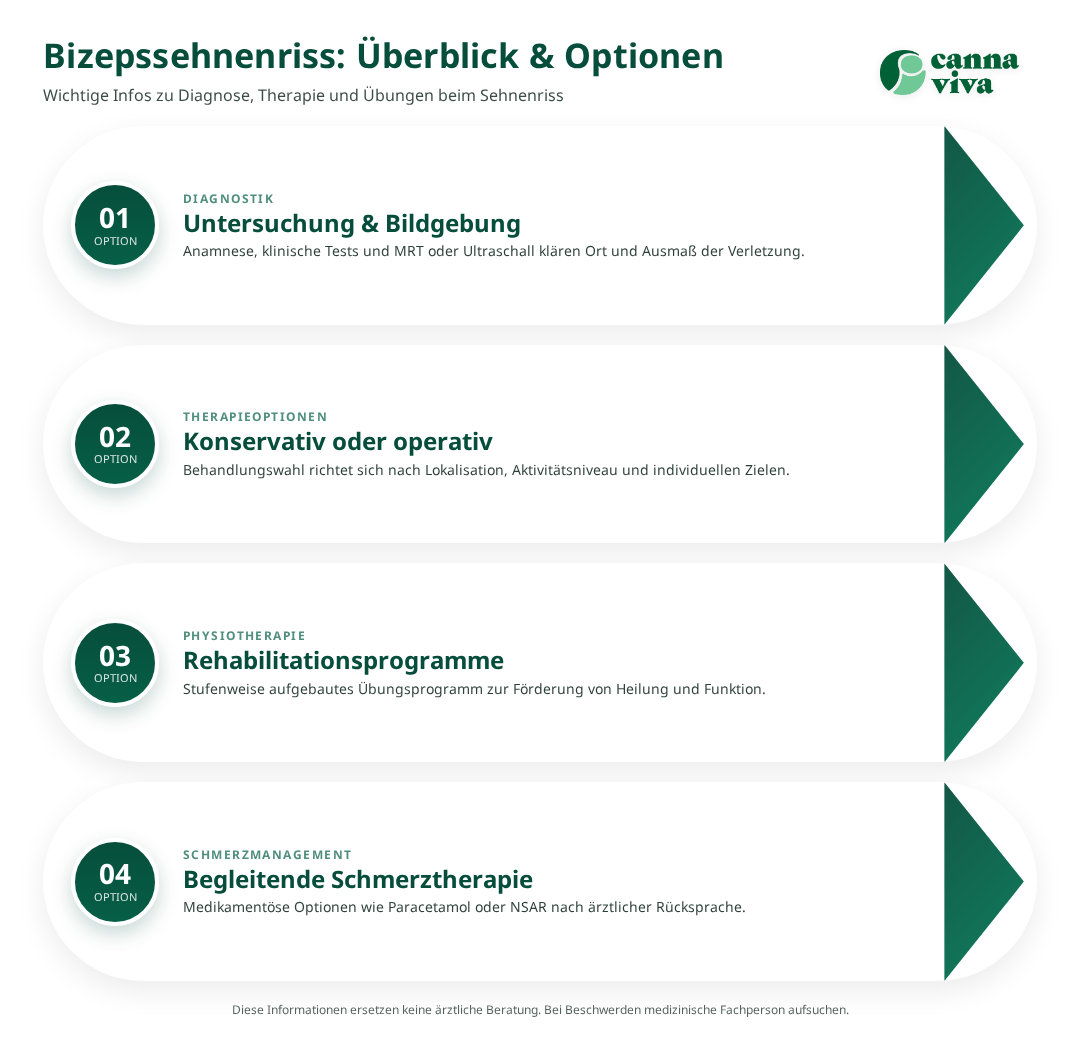

Dieser Artikel richtet sich an Erwachsene mit Verdacht auf oder bestätigtem Riss der Bizepssehne sowie an Angehörige und Betroffene, die sich über Ursachen, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten informieren möchten. Er erklärt die Unterschiede zwischen proximalen (schulternahen) und distalen (ellenbogennahen) Rupturen, beschreibt konservative und operative Therapien und gibt praktische Hinweise zur Rehabilitation. Die dargestellten Empfehlungen stützen sich auf aktuelle Evidenz und Fachmeinungen; bei individuellen Fragen entscheidet die behandelnde Fachperson. Bei Hinweisen auf Alarmzeichen ist eine rasche medizinische Abklärung notwendig.

Was ist Ischias (Ischialgie)?

Hinweis: Die Überschrift ist hier Teil der vorgegebenen Struktur; im folgenden Text geht es um den Bizepssehnenriss. Ein Bizepssehnenriss (Bizepssehnenruptur) bezeichnet das teilweise oder vollständige Durchtrennen der Sehne des Bizepsmuskels. Entscheidend ist die Lokalisation: Die lange Bizepssehne kann proximal an der Schulter im Sulcus bicipitalis reißen, die kurze oder die distale Sehne am Ansatz nahe dem Ellbogen (Tuberositas radii). Die klinische Bedeutung unterscheidet sich: Distale Risse führen oft zu deutlichem Kraftverlust bei Supination (Auswärtsdrehung der Unterarmfläche) und Flexion und werden häufiger operativ versorgt; proximale Risse können je nach Schaden konservativ behandelt oder operativ tenodiert/tenotomiert werden.

Typische Symptome sind ein plötzliches “Knall”-Gefühl bei Belastung, akuter Schmerz, sichtbare oder tastbare Muskelverlagerung (Popeye-Phänomen bei proximalem Riss), Schwellung und eingeschränkte Kraft. Die Diagnose stellt die Ärztin/der Arzt anhand der Anamnese und Untersuchung; bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder MRT können die Lokalisation und Ausdehnung sichern.

Weiterlesen: Schmerztherapie Zürich – Informationen zu interdisziplinärer Abklärung und Schmerzbehandlung, nützlich bei starken akuten Beschwerden.

Evidenzbasierte Übungsprinzipien

Grundsätzlich richtet sich die Therapie nach Lokalisation (proximal vs. distal), Ausmass des Risses und Patientenzielen. Bei aktiven, arbeits- oder sportlich stark beanspruchten Personen zeigt die Literatur einen häufigeren Nutzen operativer Rekonstruktion, insbesondere für distale Rupturen, um Funktionsdefizite zu vermeiden1. Systematische Übersichten zeigen bessere Wiederherstellung von Flexions‑ und Supinationskraft nach operativer Refixation distal gelegener Rupturen im Vergleich zur konservativen Behandlung, allerdings mit operationsspezifischen Komplikationsrisiken2.

Rehabilitationsprinzipien (allgemein):

- Schutzphase: Schonen oder immobilisieren je nach OP-Technik/Arztanordnung, um Sehnenheilung zu ermöglichen.

- Frühmobilisation in vorgegebenem Bewegungsbereich (ROM), um Adhäsionen zu verhindern.

- Progressive Belastungssteigerung mit Fokus auf isometrische → konzentrische → exzentrische Kraftarbeit.

- Funktionelles Training (Supination/Beugung) integriert mit alltags- und sportpezifischen Aufgaben.

- Schmerz- und Schwellungsmonitoring; bei Zunahme der Schmerzen Anpassung der Belastung und Rücksprache mit der Fachperson.

[process-title=”Schrittweise Mobilisation nach Sehnennaht”, processstep1=”Postoperativ: Ruhigstellung im Sling oder in Ruhestellung für 1–2 Wochen, passive Bewegungen gemäss Operateur.”, processstep2=”Woche 2–4: Passive und assistierte aktive Bewegungen im erlaubten Bereich; keine kraftvolle Supination/Beugung.”, processstep3=”Woche 6–8: Beginn von isometrischen und leichten konzentrischen Übungen ohne Zusatzgewicht.”, processstep4=”Woche 10–12: Progression zu exzentrischen Belastungen und alltagsnahen Bewegungen.”, processstep5=”Ab Woche 12: Kraftaufbau mit steigendem Widerstand, sportartspezifische Rückkehrplanungen.”, processstep6=”Kontrolle: Regelmässige Funktions- und Schmerz‑Checks; Anpassung der Progression bei Beschwerden.”]

Bei Entscheid zur Operation stützen sich die Empfehlungen auf die Aktivitätsansprüche des Patienten sowie auf die Lokalisation: Distale Rupturen profitieren häufiger von Refixation, proximalen Rissen werden je nach Begleitpathologie (SLAP-Läsion, Rotatorenmanschetten) unterschiedliche Verfahren wie Tenodese oder Tenotomie empfohlen12.

Weiterlesen: Paracetamol Anwendung – Zur Orientierung über sichere Analgesie während der Heilungsphase.

[tip-title=”Tipp”, tip-text=”Während der ersten 6–8 Wochen nach einer operativen Refixation keine kraftvollen Supinationsbewegungen ausführen; leichte, schmerzfreie Bewegungen mehrfach täglich durchführen. Bei zunehmendem Ruheschmerz das Programm reduzieren und Fachperson kontaktieren.”]

Schritt-für-Schritt-Übungen

Die untenstehenden Übungen sind allgemeine Vorschläge; individuelle Programme sollten mit Physiotherapie und Arzt abgestimmt werden. Beachten: Sofort abbrechen bei stechenden Schmerzen, Taubheitsgefühlen oder Zeichen einer Infektion (Rötung, Fieber).

- Passive Ellenbogen- und Schulterbeugung (Frühphase)

Ausführung: Im Sitzen oder Liegen, gesunder Arm unterstützt den operierten Arm, passive Beugung bis schmerzfreier Bereich. Dosierung: 3× täglich, 10–15 Wiederholungen. Progression: Nach Freigabe zu assistierten aktiven Bewegungen. - Isometrische Beugung (Woche 6–8)

Ausführung: Arm in 90° Flexion, Unterarm neutral; mit Handfläche gegen Wand drücken ohne sichtbare Bewegung. Dosierung: 3 Sätze × 10–15 Sekunden × 3–4×/Tag. Steigern durch längere Haltezeiten. - Supinations‑Isometrie (Woche 8–10)

Ausführung: Ellenbogen am Körper, Unterarm in neutraler Stellung; gegen Widerstand halten (z. B. Handtuch). Dosierung: 3×10–15 s, 3 Sätze täglich. Progression: leichte Hantelsupinationen. - Supination mit leichtem Gewicht (Woche 10–12)

Ausführung: Unterarm an der Seite, Hantel (500 g–1 kg) in Hand, kontrollierte Supination/Pronation. Dosierung: 3 Sätze × 10–12 Wiederh. × 3×/Woche. Progression: Gewicht schrittweise erhöhen. - Exzentrisches Training für Bizeps (ab Woche 12)

Ausführung: Langsame, kontrollierte Absenkung bei Beugung (2–3 s), schnelle konzentrische Phase. Dosierung: 3 Sätze × 8–12 Wiederh. × 2–3×/Woche. Abbrechen bei stechendem Schmerz. - Schulterblatt‑Stabilisation

Ausführung: Scapula‑Retraktion in neutraler Haltung, 3 Sätze × 10–15 Wdh. × 3×/Woche. Wichtig zur Vermeidung von sekundären Schulterproblemen.

[tip-title=”Tipp”, tip-text=”Beginnen Sie mit sehr leichten Lasten (Hausmittel wie Wasserflaschen) und erhöhen Sie das Gewicht nur, wenn die Bewegung schmerzfrei und kontrolliert bleibt.”]

Weiterlesen: Diclofenac Anwendung – Hinweise zu NSAR, die kurzfristig zur Schmerzlinderung eingesetzt werden können (Abwägung von Nutzen und Nebenwirkungen vornehmen).

Sicherheit & Kontraindikationen

Wichtige Sicherheitsaspekte bei Bizepssehnenriss:

- Bei distalen Rupturen ist eine zeitnahe Abklärung empfohlen; verzögerte Operation kann die Refixation erschweren und Funktionseinschränkungen fördern.

- Frühzeitige, schmerzarme Mobilisation ist sinnvoll; übermässige Belastung in der frühen Heilungsphase erhöht das Ruherisiko für eine Rekonstruktion.

- Patienten mit Komorbiditäten (Diabetes, periphere Durchblutungsstörungen) benötigen engere Überwachung wegen verzögerter Heilung.

- Kontraindikationen für Operation: erhebliche Operationsrisiken, fehlender Funktionsanspruch, oder wenn konservative Therapie ausreichend ist — individuelle Risiko‑Nutzen-Abwägung erforderlich.

Weiterlesen: Schmerztherapie Schweiz – Übersicht zu interdisziplinären Angeboten für komplexe oder chronische Fälle.

[alert-title=”Wann zum Arzt”, alertmessage=”Sofortige Abklärung bei folgenden Zeichen:”, alertitem1=”Plötzlich auftretende Lähmungen oder deutlicher Kraftverlust”, alertitem2=”Ausgeprägte Schwellung, starke Rötung oder Fieber”, alertitem3=”Taubheitsgefühle im Arm oder Hand”, alertitem4=”Blasen‑ oder Darmfunktionsstörungen nach Trauma (sehr selten, aber alarmierend)”, alertitem5=”Trauma mit offener Wunde oder tumour-/infektverdacht”]

Häufige Fehler & Mythen

Mythos: «Jeder Bizepssehnenriss muss operiert werden.» Fakt: Nicht jeder Riss erfordert eine Operation; proximal gelegene, insbesondere bei älteren Patienten mit reduziertem Funktionsanspruch, können konservativ versorgt werden. Distale Risse hingegen führen häufiger zu relevanten Kraftdefiziten und sind oft operativ indiziert, besonders bei jungen oder aktiven Patienten2.

Mythos: «Langes Ruhigstellen heilt schneller.» Fakt: Zu lange Schonung führt häufig zu Muskelatrophie, Gelenksteifigkeit und funktionellem Verlust; ein abgestuftes Mobilisationsprogramm ist meist besser.

[tip-title=”Tipp”, tip-text=”Bei Unsicherheit über die Notwendigkeit einer OP eine Zweitmeinung einholen, vor allem wenn Sie sportlich aktiv sind oder beruflich auf Armkraft angewiesen sind.”]

Weiterlesen: Schmerztherapie Winterthur – Regionale Anlaufstelle für interdisziplinäre Beratung bei anhaltenden Schmerzen oder komplexen Fällen.nlaufstelle für interdisziplinäre Beratung bei anhaltenden Schmerzen oder komplexen Fällen.