Überblick

Der Multiple Sklerose Verlauf ist individuell sehr unterschiedlich und kann von milden, kaum merkbaren Symptomen bis hin zu schwerwiegenden neurologischen Beeinträchtigungen reichen. Als chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems betrifft MS in der Schweiz mehrere tausend Menschen. Die verschiedenen Verlaufsformen – von schubförmiger über primär progrediente bis hin zur sekundär progredienten MS – erfordern unterschiedliche Therapieansätze und beeinflussen die langfristige Prognose erheblich. Ein fundiertes Verständnis der Krankheitsverläufe hilft Betroffenen und ihren Familien, besser mit der Diagnose umzugehen und informierte Entscheidungen über Behandlungsoptionen zu treffen.

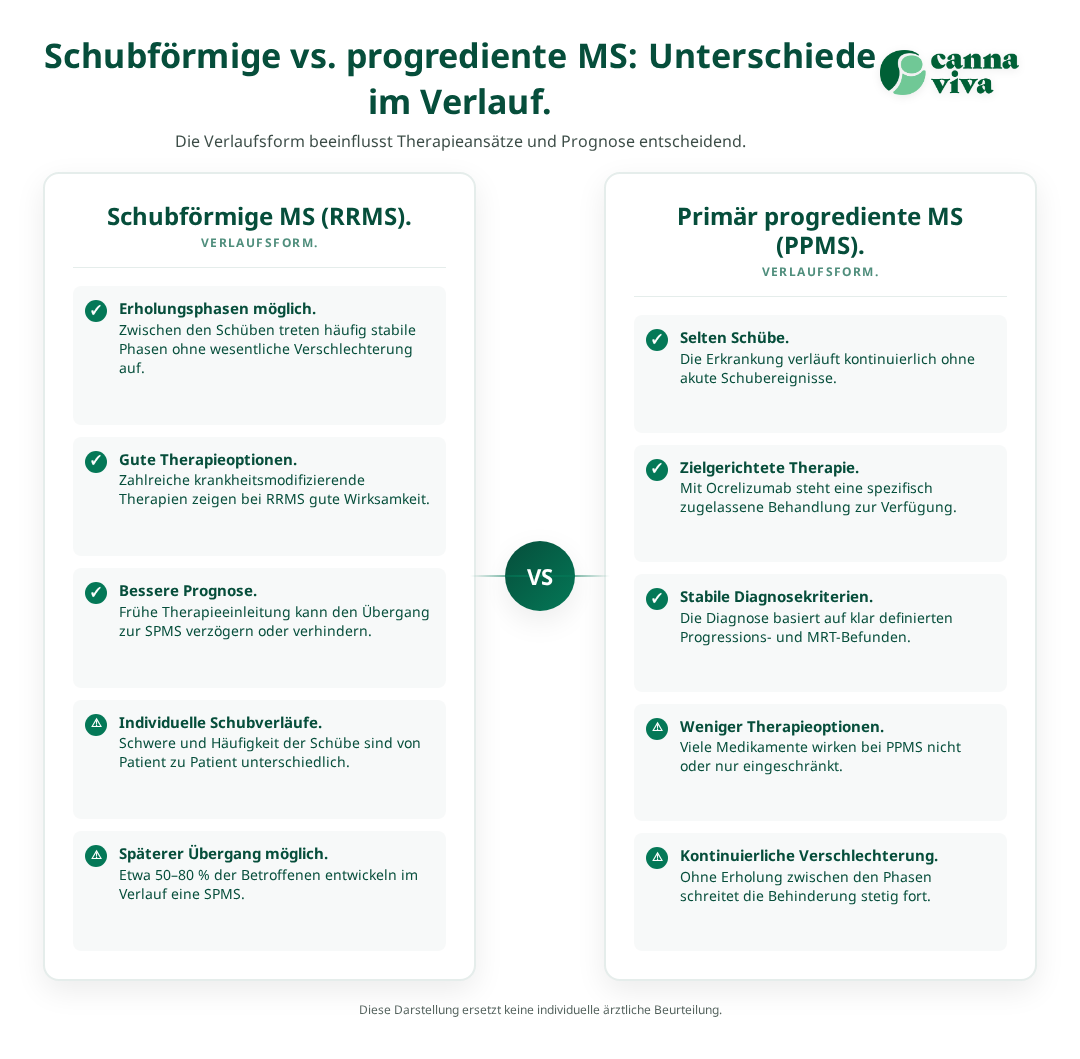

Die schubförmig-remittierende MS (RRMS)

Die schubförmig-remittierende Multiple Sklerose (RRMS) ist mit etwa 85 % die häufigste Form bei der Erstdiagnose. Diese Verlaufsform ist durch charakteristische Schübe gekennzeichnet, bei denen neue neurologische Symptome auftreten oder bestehende sich verschlechtern, gefolgt von Erholungsphasen mit vollständiger oder teilweiser Rückbildung der Beschwerden. Zwischen den Schüben bleibt die Krankheitsaktivität oft über Monate oder Jahre stabil.

Ein typischer Schub bei RRMS entwickelt sich innerhalb von Stunden bis Tagen und kann verschiedene Symptome umfassen. Sehstörungen manifestieren sich häufig als verschwommenes Sehen, Doppelbilder oder Augenschmerzen bei Bewegung, oft verursacht durch eine Entzündung des Sehnervs (Optikusneuritis). Sensibilitätsstörungen äussern sich als Kribbeln, Taubheitsgefühle oder brennende Schmerzen, meist beginnend in den Händen oder Füssen und aufsteigend. Motorische Symptome zeigen sich durch Muskelschwäche, besonders in den Beinen, was das Gehen erschwert. Koordinationsprobleme beeinträchtigen das Gleichgewicht und die Feinmotorik, während kognitive Veränderungen Konzentration und Gedächtnis betreffen können.

Die Rückbildung der Symptome ist ein entscheidendes Merkmal der RRMS. In den frühen Krankheitsjahren verschwinden die meisten Schub-Symptome vollständig oder nahezu vollständig. Diese Regenerationsfähigkeit basiert auf der Neuroplastizität des Gehirns und der Remyelinisierung geschädigter Nervenfasern[1]. Mit zunehmender Krankheitsdauer und wiederholten Entzündungsschüben kann jedoch die Reparaturkapazität abnehmen, was zu bleibenden neurologischen Defiziten führt. Die Geschwindigkeit und der Grad der Erholung hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschliesslich des Alters bei Krankheitsbeginn, der Schwere der Schübe und der Schnelligkeit der medizinischen Intervention.

Multiple Sklerose gezielt begleiten

Erfahren Sie, ob eine medizinische Cannabis-Therapie bei Multipler Sklerose Ihre Beschwerden wie Spastizität oder Schmerzen lindern kann.

Die moderne Behandlung der RRMS konzentriert sich auf krankheitsmodifizierende Therapien (DMTs), die das überaktive Immunsystem regulieren und Entzündungen im zentralen Nervensystem reduzieren. Diese Medikamente können die Schubfrequenz um 30 bis 50 Prozent verringern und das Risiko einer dauerhaften Behinderung signifikant senken[2]. Zu den etablierten Therapien gehören Interferon-beta-Präparate, Glatirameracetat und neuere orale Wirkstoffe wie Fingolimod oder Dimethylfumarat. Die Auswahl der optimalen Therapie erfolgt individuell unter Berücksichtigung der Krankheitsaktivität, des Nebenwirkungsprofils und der Lebensumstände der Betroffenen.

Verlaufsbeurteilung bei schubförmiger MS

- Dokumentation aller Schub-Symptome und deren Dauer

- Regelmässige MRT-Kontrollen alle 6-12 Monate

- Bewertung der Schubfrequenz und Schwere über 2-3 Jahre

- Beurteilung der Rückbildung zwischen den Schüben

- Anpassung der Therapie basierend auf Krankheitsaktivität

Ergänzend zu den medikamentösen Therapien spielt die Lebensstiloptimierung eine wichtige Rolle im Management der RRMS. Regelmässige körperliche Aktivität, angepasst an die individuellen Möglichkeiten, kann die körperliche Fitness erhalten und Fatigue reduzieren. Stressmanagement-Techniken wie Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung können helfen, psychische Belastungen zu bewältigen, die als potentielle Schub-Auslöser diskutiert werden. Eine ausgewogene Ernährung mit entzündungshemmenden Komponenten unterstützt das allgemeine Wohlbefinden und kann möglicherweise die Krankheitsaktivität positiv beeinflussen.

Primär progrediente MS (PPMS)

Die primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS) betrifft etwa 10 bis 15 Prozent aller MS-Patienten und unterscheidet sich fundamental von der schubförmigen Verlaufsform. Bei PPMS schreitet die Krankheit von Beginn an kontinuierlich voran, ohne klar abgrenzbare Schübe oder Erholungsphasen. Diese Verlaufsform tritt typischerweise später im Leben auf, meist nach dem 40. Lebensjahr, und zeigt eine leichte Bevorzugung für das männliche Geschlecht im Gegensatz zur RRMS, die häufiger Frauen betrifft.

Die klinische Präsentation der PPMS ist durch eine langsame, aber stetige Verschlechterung neurologischer Funktionen gekennzeichnet. Geh- und Mobilitätsprobleme stehen oft im Vordergrund, beginnend mit einer zunehmenden Schwäche der Beine und Problemen beim Treppensteigen. Die Betroffenen bemerken häufig eine verminderte Ausdauer beim Gehen und benötigen mit der Zeit Gehhilfen oder Mobilitätshilfen. Spastizität entwickelt sich progressiv und kann zu schmerzhaften Muskelkrämpfen und Steifheit führen. Blasen- und Darmfunktionsstörungen treten bei vielen Patienten auf und können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Kognitive Beeinträchtigungen, insbesondere bei der Informationsverarbeitung und dem Arbeitsgedächtnis, können sich allmählich entwickeln.

Die Diagnose der PPMS stellt oft eine besondere Herausforderung dar, da die langsame Progression zunächst mit anderen neurologischen Erkrankungen verwechselt werden kann. Die diagnostischen Kriterien verlangen eine kontinuierliche Verschlechterung über mindestens ein Jahr, unterstützt durch spezifische MRT-Befunde und Liquoruntersuchungen. Im Gegensatz zur RRMS zeigen die MRT-Aufnahmen bei PPMS weniger entzündliche Läsionen, dafür aber mehr Hinweise auf Gewebsschwund (Atrophie) im Gehirn und Rückenmark.

Die Behandlungsmöglichkeiten für PPMS waren lange Zeit sehr begrenzt, da die meisten für RRMS entwickelten Therapien bei der progredienten Form weniger wirksam sind. Ein Durchbruch erfolgte mit der Zulassung von Ocrelizumab, dem ersten Medikament, das speziell für die Behandlung der PPMS zugelassen wurde[3]. Diese monoklonale Antikörpertherapie zielt auf B-Zellen des Immunsystems ab und kann das Fortschreiten der Behinderung um etwa 25 Prozent verlangsamen. Die Behandlung erfolgt als intravenöse Infusion alle sechs Monate und erfordert eine sorgfältige Überwachung auf mögliche Nebenwirkungen.

Neben der spezifischen medikamentösen Therapie spielt die symptomatische Behandlung eine zentrale Rolle im Management der PPMS. Physiotherapie und Ergotherapie helfen dabei, die Mobilität so lange wie möglich zu erhalten und den Umgang mit fortschreitenden Einschränkungen zu erlernen. Hilfsmittel wie Rollatoren, Rollstühle oder technische Unterstützungssysteme können die Selbstständigkeit fördern und die Sicherheit im Alltag erhöhen. Die psychologische Betreuung ist besonders wichtig, da die kontinuierliche Verschlechterung ohne Erholungsphasen eine erhebliche emotionale Belastung darstellen kann.

Sekundär progrediente MS (SPMS)

Die sekundär progrediente Multiple Sklerose (SPMS) entwickelt sich aus der schubförmigen Verlaufsform und stellt eine Übergangsphase dar, in der die charakteristischen Schübe abnehmen und durch eine kontinuierliche Verschlechterung ersetzt werden. Etwa 50 bis 80 Prozent der Patienten mit RRMS gehen im Verlauf von 10 bis 20 Jahren in eine sekundär progrediente Phase über. Dieser Übergang kann schleichend und zunächst unbemerkt erfolgen oder sich relativ abrupt manifestieren.

Die Erkennung des Übergangs zur SPMS stellt eine diagnostische Herausforderung dar, da keine eindeutigen Marker existieren[4]. Typische Anzeichen umfassen eine abnehmende Häufigkeit von Schüben bei gleichzeitig schlechterer oder ausbleibender Erholung zwischen den Episoden. Die Patienten bemerken oft eine schleichende Verschlechterung der Mobilität, zunehmende Fatigue und kognitive Beeinträchtigungen, auch ohne akute Schübe. Die neurologische Untersuchung zeigt eine kontinuierliche Zunahme der Behinderung über einen Zeitraum von mindestens sechs bis zwölf Monaten.

Die klinischen Manifestationen der SPMS ähneln teilweise denen der PPMS, entwickeln sich jedoch auf dem Hintergrund einer vorbestehenden schubförmigen Erkrankung. Gangstörungen und Mobilitätseinschränkungen nehmen progressiv zu, wobei viele Patienten eine zunehmende Schwäche der Beine und Probleme mit dem Gleichgewicht entwickeln. Spastizität wird zu einem prominenten Symptom und kann zu schmerzhaften Kontrakturen führen. Kognitive Veränderungen betreffen vor allem die Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis und die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Fatigue verstärkt sich oft und wird zu einem der belastendsten Symptome.

Die Behandlung der SPMS erfordert eine Anpassung der therapeutischen Strategie. Während einige DMTs, die für RRMS entwickelt wurden, in der frühen SPMS-Phase noch wirksam sein können, nimmt ihre Effektivität mit fortschreitender Erkrankung ab. Siponimod wurde als erstes Medikament speziell für die Behandlung der aktiven SPMS zugelassen und kann bei Patienten mit nachweisbarer Krankheitsaktivität das Fortschreiten verlangsamen. Die Entscheidung für oder gegen eine spezifische Therapie hängt von der Krankheitsaktivität, dem Behinderungsgrad und individuellen Faktoren ab.

ℹ️Therapieüberwachung bei progredienten Verlaufsformen:

Das Management der SPMS konzentriert sich zunehmend auf symptomatische Therapien und Rehabilitation. Physiotherapie zielt darauf ab, die Mobilität zu erhalten und Komplikationen wie Kontrakturen zu vermeiden. Ergotherapie hilft bei der Anpassung des Wohnumfelds und der Entwicklung von Strategien für alltägliche Aktivitäten. Die Behandlung von Spastizität kann medikamentös mit Baclofen oder Tizanidin erfolgen, in schweren Fällen auch mit Botulinumtoxin-Injektionen oder intrathekaler Baclofen-Pumpe. Blasenfunktionsstörungen erfordern oft eine urologische Mitbetreuung und können mit Anticholinergika oder Selbstkatheterisierung behandelt werden.

Multiple Sklerose besser verstehen und behandeln

Lassen Sie sich bei MS professionell beraten – unsere spezialisierten Ärzte prüfen, ob eine begleitende Cannabis-Therapie Ihre Symptome wie Spastizität und Fatigue lindern kann.

MS-Schübe verstehen und erkennen

Ein Multiple Sklerose-Schub definiert sich als das Auftreten neuer neurologischer Symptome oder die deutliche Verschlechterung bestehender Beschwerden, die mindestens 24 Stunden anhalten und nicht durch andere Faktoren wie Fieber oder Infektionen erklärt werden können[5]. Schübe treten hauptsächlich bei der schubförmigen MS auf, können aber auch in den frühen Stadien der sekundär progredienten Form beobachtet werden. Das Verständnisses der Schub-Mechanismen hilft Patienten dabei, ihre Erkrankung besser zu verstehen und angemessen zu reagieren.

Die pathophysiologische Grundlage eines MS-Schubs liegt in einer akuten Entzündungsreaktion im zentralen Nervensystem. Das fehlgeleitete Immunsystem greift die Myelinscheiden der Nervenfasern an, was zu Entzündungsherden führt. Diese Entzündung stört die Übertragung von Nervenimpulsen und manifestiert sich als neurologische Symptome. Die Lokalisation der Entzündungsherde bestimmt dabei die Art der auftretenden Beschwerden. Herde im Sehnerv verursachen Sehstörungen, Läsionen im Rückenmark führen zu Sensibilitätsstörungen oder Lähmungen, während Entzündungen im Kleinhirn Koordinationsprobleme zur Folge haben.

Die klinische Präsentation von MS-Schüben ist ausserordentlich vielfältig. Optikusneuritis, die Entzündung des Sehnervs, ist oft das erste Symptom und manifestiert sich als einseitige Sehverschlechterung, Augenschmerzen bei Bewegung oder Farbsehstörungen. Sensible Symptome umfassen Kribbeln, Taubheitsgefühle oder brennende Schmerzen, die typischerweise asymmetrisch auftreten und von den Extremitäten zum Rumpf hin aufsteigen können. Motorische Defizite zeigen sich als Schwäche einzelner Muskelgruppen oder ganzer Extremitäten, wobei die Beine häufiger betroffen sind als die Arme. Koordinationsstörungen äussern sich in Gangunsicherheit, Tremor oder Problemen bei zielgerichteten Bewegungen.

Bestimmte Faktoren können als Schub-Auslöser fungieren, obwohl ein direkter kausaler Zusammenhang nicht immer beweisbar ist. Infektionen, insbesondere virale Atemwegsinfekte oder bakterielle Harnwegsinfektionen, können das Immunsystem stimulieren und dadurch die Wahrscheinlichkeit eines Schubs erhöhen. Das Risiko ist in den vier bis sechs Wochen nach einer Infektion am höchsten. Psychischer und körperlicher Stress wird ebenfalls als möglicher Trigger diskutiert, wobei die Evidenz für einen direkten Zusammenhang gemischt ist. Extreme Temperaturen, besonders Überhitzung, können bestehende MS-Symptome verstärken (Uhthoff-Phänomen), ohne jedoch einen echten Schub auszulösen. Hormonelle Veränderungen, wie sie während der Menstruation oder nach der Geburt auftreten, können die Krankheitsaktivität beeinflussen.

Die Behandlung akuter MS-Schübe zielt darauf ab, die Entzündungsreaktion zu unterdrücken und die Erholung zu beschleunigen. Hochdosierte Kortikosteroide, typischerweise Methylprednisolon, stellen die Standardtherapie dar[6]. Diese werden meist intravenös über drei bis fünf Tage verabreicht, gefolgt von einer oralen Ausschleichung. Die Steroidtherapie verkürzt die Schubdauer und kann die Intensität der Symptome reduzieren, hat jedoch keinen Einfluss auf die langfristige Prognose oder das Ausmass der Erholung. Bei schweren Schüben, die nicht auf Steroide ansprechen, kann eine Plasmapherese (Plasmaaustausch) erwogen werden, bei der entzündungsfördernde Antikörper aus dem Blut entfernt werden.

Mehr Informationen zu den grundlegenden Mechanismen und ersten Anzeichen der Erkrankung finden Sie in unserem umfassenden Artikel über Multiple Sklerose Ursachen, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Genetik, Umweltfaktoren und Immunsystem erklärt.

Prognose und Lebenserwartung bei Multiple Sklerose

Die Prognose bei Multiple Sklerose hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verbessert, hauptsächlich dank der Entwicklung wirksamer krankheitsmodifizierender Therapien und eines besseren Verständnisses der Erkrankung. Während MS nach wie vor eine chronische, nicht heilbare Erkrankung darstellt, können die meisten Patienten heute mit einer nahezu normalen Lebenserwartung rechnen. Die individuelle Prognose hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, die eine differenzierte Betrachtung erfordern.

Die Lebenserwartung von MS-Patienten liegt heute nur noch etwa fünf bis zehn Jahre unter der der allgemeinen Bevölkerung, verglichen mit 15 bis 20 Jahren Unterschied in früheren Jahrzehnten. Diese Verbesserung ist direkt auf moderne Therapieansätze zurückzuführen, die nicht nur die Schubfrequenz reduzieren, sondern auch das langfristige Fortschreiten der Behinderung verlangsamen. Patienten mit schubförmiger MS haben generell eine bessere Prognose als solche mit progredienten Verlaufsformen, insbesondere wenn die Behandlung früh im Krankheitsverlauf begonnen wird.

Prognostische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung des wahrscheinlichen Krankheitsverlaufs. Das Alter bei Krankheitsbeginn ist ein wichtiger Prädiktor: Patienten, die vor dem 30. Lebensjahr erkranken, haben tendenziell einen langsameren Krankheitsverlauf als solche mit späterem Beginn. Das Geschlecht beeinflusst ebenfalls die Prognose, wobei Frauen häufiger eine schubförmige Verlaufsform entwickeln, die besser auf Therapien anspricht. Die Art der initialen Symptome gibt Hinweise auf den weiteren Verlauf: Patienten mit sensiblen oder visuellen Erstsymptomen haben oft eine bessere Prognose als solche mit motorischen oder cerebrellären Symptomen.

Die Entwicklung der Behinderung folgt oft einem charakteristischen Muster. In den ersten zehn Krankheitsjahren bleibt die Mehrzahl der Patienten mit RRMS gehfähig und kann ein weitgehend normales Leben führen. Etwa zwei Drittel benötigen nach 15 Jahren noch keine Gehhilfe. Das Risiko einer schweren Behinderung steigt jedoch mit der Krankheitsdauer und dem möglichen Übergang in eine sekundär progrediente Phase. Moderne Therapien haben gezeigt, dass sie diesen Übergang verzögern oder sogar verhindern können.

Lifestyle-Faktoren beeinflussen die Prognose erheblich. Regelmässige körperliche Aktivität kann das Fortschreiten der Behinderung verlangsamen und die Lebensqualität verbessern[7]. Studien zeigen, dass Patienten, die sich regelmässig bewegen, weniger Fatigue erleben und eine bessere kognitive Funktion aufrechterhalten. Rauchen verschlechtert nachweislich die MS-Prognose und beschleunigt den Übergang zur sekundär progredienten Form. Vitamin-D-Mangel wird mit erhöhter Krankheitsaktivität in Verbindung gebracht, weshalb eine ausreichende Supplementierung empfohlen wird.

Wichtige Prognosefaktoren

Diese Faktoren können den Multiple Sklerose Verlauf beeinflussen

- Alter bei Krankheitsbeginn (jüngeres Alter = bessere Prognose)

- Frühzeitige Therapie mit krankheitsmodifizierenden Medikamenten

- Anzahl und Schwere der Schübe in den ersten Jahren

- Rauchen (verschlechtert Prognose erheblich)

- Regelmässige körperliche Aktivität und Vitamin-D-Status

Die psychische Gesundheit spielt eine wichtige Rolle für die Gesamtprognose. Depressionen treten bei MS-Patienten dreimal häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung und können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung psychischer Begleiterkrankungen ist daher essentiell. Kognitive Beeinträchtigungen betreffen etwa 45 bis 65 Prozent der MS-Patienten und können bereits in frühen Krankheitsstadien auftreten. Regelmässige neuropsychologische Untersuchungen helfen dabei, kognitive Veränderungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Unterstützung anzubieten.

Für Patienten, die sich über praktische Aspekte des Lebens mit MS informieren möchten, bietet unser Artikel Leben mit Multiple Sklerose wertvolle Einblicke in Alltagsstrategien und Bewältigungsmechanismen.

Moderne Therapieansätze und deren Einfluss auf den Verlauf

Die Entwicklung krankheitsmodifizierender Therapien (DMTs) hat die Behandlung der Multiple Sklerose revolutioniert und den natürlichen Krankheitsverlauf fundamental verändert. Diese Medikamente greifen an verschiedenen Stellen des Immunsystems an und können die Häufigkeit von Schüben reduzieren, die Behinderungsprogression verlangsamen und die Bildung neuer Läsionen im Gehirn verhindern. Die Auswahl der optimalen Therapie erfolgt individuell unter Berücksichtigung der Krankheitsaktivität, des Risikoprofils und der Patientenpräferenzen.

Interferon-beta-Präparate gehören zu den ersten zugelassenen DMTs und haben ihre Wirksamkeit in zahlreichen Studien bewiesen. Sie reduzieren die Schubrate um etwa 30 Prozent und verlangsamen die Behinderungsprogression moderat. Glatirameracetat wirkt über einen anderen Mechanismus als Interferon und zeigt eine vergleichbare Effektivität bei der Reduktion von Schüben. Beide Therapien werden subkutan injiziert und sind generell gut verträglich, können aber grippeähnliche Nebenwirkungen oder Hautreaktionen an der Injektionsstelle verursachen.

Neuere orale Therapien haben die Behandlungslandschaft erweitert und bieten Patienten bequemere Anwendungsformen. Fingolimod war das erste orale DMT und zeigt eine höhere Wirksamkeit als Interferon-Präparate, kann jedoch Nebenwirkungen wie Bradykardie oder Makulaödem verursachen. Dimethylfumarat wirkt über antioxidative Mechanismen und reduziert sowohl Schübe als auch die Behinderungsprogression erheblich. Teriflunomid hemmt die Lymphozytenproliferation und bietet eine weitere orale Option mit moderater Wirksamkeit.

Hocheffektive Therapien wie Natalizumab und Alemtuzumab sind für Patienten mit hochaktiver MS oder unzureichendem Ansprechen auf Standardtherapien reserviert. Natalizumab blockiert die Migration von Immunzellen ins zentrale Nervensystem und kann die Schubrate um bis zu 70 Prozent reduzieren. Das Risiko einer progressiven multifokalen Leukoenzephalopathie (PML) erfordert jedoch eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung. Alemtuzumab deplettiert B- und T-Lymphozyten und zeigt eine sehr hohe Wirksamkeit, ist aber mit Risiken für Autoimmunerkrankungen und Infektionen verbunden.

Ergänzende Therapieansätze können den Behandlungserfolg unterstützen und die Lebensqualität verbessern. Hier gewinnt auch die Cannabis-Therapie bei Multiple Sklerose zunehmend an Bedeutung, insbesondere zur Behandlung von Spastizität, neuropathischen Schmerzen und anderen MS-bedingten Symptomen. Physiotherapie erhält die Mobilität und beugt Komplikationen vor. Ergotherapie hilft bei der Anpassung an veränderte Fähigkeiten und der Optimierung alltäglicher Aktivitäten. Logopädie kann bei Sprach- und Schluckstörungen unterstützen.

Die Überwachung der Therapieeffektivität erfolgt durch regelmässige klinische Untersuchungen und bildgebende Verfahren. Das Konzept der “No Evidence of Disease Activity” (NEDA) hat sich als Behandlungsziel etabliert und umfasst das Fehlen von Schüben, keine Progression der Behinderung und keine neuen oder vergrössernden Läsionen im MRT. Patienten, die dieses Ziel erreichen, haben eine deutlich bessere langfristige Prognose.

Wie Cannaviva Sie unterstützen kann

Bei Cannaviva verstehen wir die komplexen Herausforderungen, die mit dem Multiple Sklerose Verlauf einhergehen. Unsere spezialisierten Ärzte bieten eine umfassende Beratung zu modernen Multiple Sklerose Therapien und entwickeln mit Ihnen gemeinsam einen individuellen Behandlungsplan. Dabei berücksichtigen wir nicht nur den aktuellen Krankheitsverlauf, sondern auch Ihre persönlichen Bedürfnisse und Lebensumstände.

Unser telemedizinischer Service ermöglicht es Ihnen, von zu Hause aus Zugang zu qualifizierter medizinischer Beratung zu erhalten. Dies ist besonders wertvoll für MS-Patienten mit Mobilitätseinschränkungen oder in abgelegenen Gebieten der Schweiz. Informationen zu den Kosten der medizinischen Cannabis-Therapie und möglichen Kostenübernahmen durch die Krankenkasse erhalten Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Multiple Sklerose – Verlauf verstehen

Beantworten Sie 3 kurze Fragen für eine individuelle Empfehlung