Überblick

Das Acromioclaviculargelenk (AC‑Gelenk) verbindet das Schlüsselbein (Clavicula) mit dem Schulterblatt (Acromion) und ist besonders bei Stürzen und Kontaktsport belastet. Häufige Probleme sind akute Sprengungen (Schultereckgelenksprengung) und degenerative Veränderungen wie Arthrose. Die Diagnose stützt sich auf klinische Untersuchung und bildgebende Verfahren; die Behandlung reicht von konservativer Therapie mit Physiotherapie bis zu operativen Rekonstruktionen. Die Evidenz für den Vorteil einer Operation ist bei bestimmten Verletzungsgraden gemischt; Operationsverfahren unterscheiden sich in Effektivität und Komplikationsraten.1

Definition

Das AC‑Gelenk ist ein kleines, aber funktionell wichtiges Gelenk oben an der Schulter, das Stabilität der Schultergürtelzone gewährleistet. Verletzungen führen oft zu Schmerz, sichtbarer Konturveränderung und Bewegungseinschränkung.

Weiterlesen: Schulterschmerzen Behandlung – Überblick zu Ursachen und Therapien, die helfen, AC‑Gelenkprobleme im Kontext der Schultergesundheit einzuordnen.

Ursachen

Typische Ursachen sind direkte Gewalteinwirkung auf die Schulter (z. B. Sturz auf die Schulter), wiederholte Überlastung bei Sportarten mit Körperkontakt oder degenerative Veränderungen im Alter. Bei jungen Athleten dominieren akute Traumen; bei älteren Patienten ist Arthrose häufiger.

Symptome

Leitsymptome sind lokaler Schmerz über dem AC‑Gelenk, Schwellung, Druckschmerz und gegebenenfalls eine sichtbare Hochstand des Schlüsselbeins. Funktionell treten Einschränkungen bei Überkopfbewegungen und beim Heben von Lasten auf.

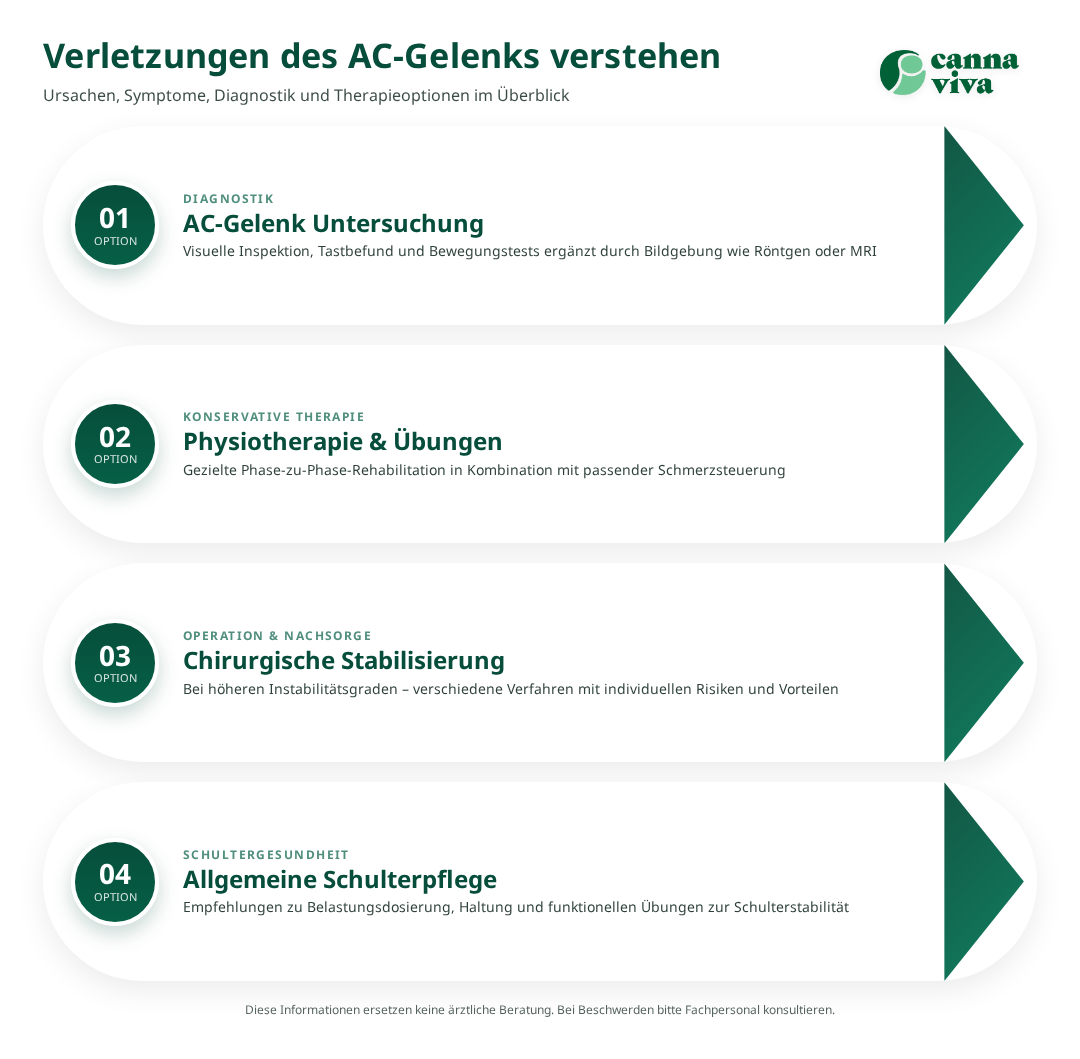

Diagnostik

Die Untersuchung umfasst Inspektion, Palpation und Funktionstests (z. B. Cross‑Body‑Adduktion). Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen sind Basis; bei unklaren Befunden oder Begleitverletzungen wird MRI eingesetzt.

Behandlung

Die Therapie richtet sich nach Schweregrad (z. B. Rockwood‑Klassifikation) und Symptomen. Leichte Sprengungen (Typ I–II) werden meist konservativ behandelt: Ruhigstellung kurzzeitig, Schmerzmittel, frühe Physiotherapie. Höhergradige oder chronische Instabilitäten können operative Rekonstruktionen oder Implantate erfordern.

Randomisierte Studien und Metaanalysen zeigen, dass chirurgische Verfahren oft eine bessere röntgenologische Reposition erzielen, aber mit höheren Komplikationsraten verbunden sind und nicht immer zu besseren klinischen Funktionswerten führen.1 Verschiedene Operationstechniken (z. B. Hakenplatte, TightRope, Suturnähe/Ankerverfahren) unterscheiden sich in Nutzen und Risiken; systematische Übersichten berichten unterschiedliche Vor‑ und Nachteile der Methoden.23

Weiterlesen: Übungen bei Schulterschmerzen – Praktische Übungsprogramme, die in der konservativen Therapie des AC‑Gelenks angewendet werden können.

Medizinisches Cannabis bei Acromioclavicular Gelenk

Entdecken Sie, wie Cannabis-Therapie Beschwerden bei Acromioclavicular Gelenk lindern und Ihre Lebensqualität verbessern kann

Evidenzbasierte Übungsprinzipien

Rehabilitation folgt Phasen: akute Schmerzreduktion, Wiedergewinnung der Beweglichkeit, isometrischer Aufbau, dann fokussiertes Kräftigen der Rotatorenmanschette und scapulären Muskulatur. Dosierung: häufig kurze Einheiten (z. B. 10–15 Minuten, 2–3× täglich in der akuten Phase), in der Aufbauphase 3× pro Woche gezielte Kräftigung mit 2–3 Sätzen à 10–15 Wiederholungen.

ℹ️Wichtig bei Übungsbeginn:

Schritt‑für‑Schritt‑Übungen

Akutphase (1–2 Wochen): Ruhigstellung kurz, Pendelübungen (vorübergehend) zur Erhaltung der Beweglichkeit – Pendel: Oberkörper leicht nach vorn, Arm entspannt hängen lassen, kleine Kreisbewegungen 10×, 3× täglich. Subakut (2–6 Wochen): passive und aktive ROM‑Übungen in schmerzfreier Amplitude, isometrische Schulteradduktion/abduktion 10s halten, 10 Wiederholungen, 3× pro Tag.

Aufbauphase (ab 6 Wochen): Kräftigung der Scapula‑Stabilisatoren (Scapula‑Squeezes 3×10), externe Rotation mit Theraband 3×10, Schulterabduktion in schmerzfreier Zone 3×10; 2–3 Einheiten pro Woche. Progression: Erhöhen von Widerstand und Anzahl Sätze, funktionelles Training (werfen, kraftorientierte Bewegungen) erst nach schmerzfreier Kontrolle und ärztlicher Freigabe.

Reha‑Prozess bei AC‑Gelenksverletzung

- Akut: Schmerzkontrolle, kurze Ruhigstellung, Pendelübungen

- Subakut: passive → aktive Mobilisation, isometrische Übungen

- Aufbau: gezielte Kräftigung von Rotatorenmanschette und Skapularmuskulatur

- Funktionell: sportartspezifisches Training, Belastungssteigerung

- Sportrückkehr: schrittweise, nach klinischer und funktioneller Beurteilung (Ärztin/Arzt oder Therapeut) (optional)

Weiterlesen: Ibuprofen Informationen – Nützlich zur kurzfristigen Schmerzbehandlung, inklusive Dosierungs‑ und Sicherheitsinformationen.

Sicherheit & Kontraindikationen

Kontraindikationen für konservative Therapie sind anhaltende Instabilität, neurologische Ausfälle oder offene Wunden; für operative Eingriffe sind aktive Infektionen und schlechte Allgemeinkondition relative Gegenanzeigen. Nach Operationen ist die sorgfältige, schrittweise Rehabilitation entscheidend, um Re‑Ruptionen oder Komplikationen zu vermeiden.

Warnhinweis

Bei folgenden Zeichen ärztliche Notfallabklärung

- Starke, unverträgliche Schmerzen

- Neurologische Ausfälle (Taubheit, Lähmungszeichen)

- Offene Wunde oder Anzeichen einer Infektion

- Wachsende Deformität oder Funktionsverlust

- Anhaltende Instabilität trotz Therapie

Weiterlesen: Nächtliche Schulterschmerzen – Tipps zur Schlafposition und Entlastung, die auch nach AC‑Verletzungen hilfreich sind.

Häufige Fehler & Mythen

- Mythos: «Jede AC‑Sprengung muss operiert werden.» – Falsch; viele Typ I–III sprechen gut auf konservative Therapie an.

- Fehler: Zu frühe Überlastung – führt zu andauernden Beschwerden. Progression ist wichtig.

- Mythos: Röntgen zeigt immer das Ausmass der Funktionsstörung – Bildgebung ergänzt die klinische Beurteilung, ersetzt sie aber nicht.

Medizinisches Cannabis bei Acromioclavicular Gelenk

Entdecken Sie, wie Cannabis-Therapie Beschwerden bei Acromioclavicular Gelenk lindern und Ihre Lebensqualität verbessern kann

Weiterlesen: Nacken- und Rückenschmerzen – Bei ausstrahlenden Beschwerden sinnvoll, da Nacken‑ und Schulterprobleme oft zusammenhängen.